お役立ち情報

お役立ち情報

【2026年最新】事業ごみを家庭ごみとして廃棄した時の罰則とは|違いや分別方法を解説

2026/01/22

事業を運営している方で、「事業ごみを家庭ごみとして廃棄している方」はいませんか?

もし心当たりがある方。

実は「事業存続に関わる重大なリスクを犯している」かもしれません。

結論からお伝えすると、事業活動によって生じた「事業ごみ」を、家庭ごみ集積所へ廃棄する行為は明確な法律違反なんです。

法律を犯さないよう、事業ごみを適正に廃棄するために、この記事では、事業ごみと家庭ごみの根本的な違い、そして事業ごみを家庭ごみとして捨てた場合の具体的な罰則について、事業ごみのプロの視点から網羅的に解説します。

自社のコンプライアンス体制に少しでも不安のある方は、手遅れになる前に必ずご一読ください。

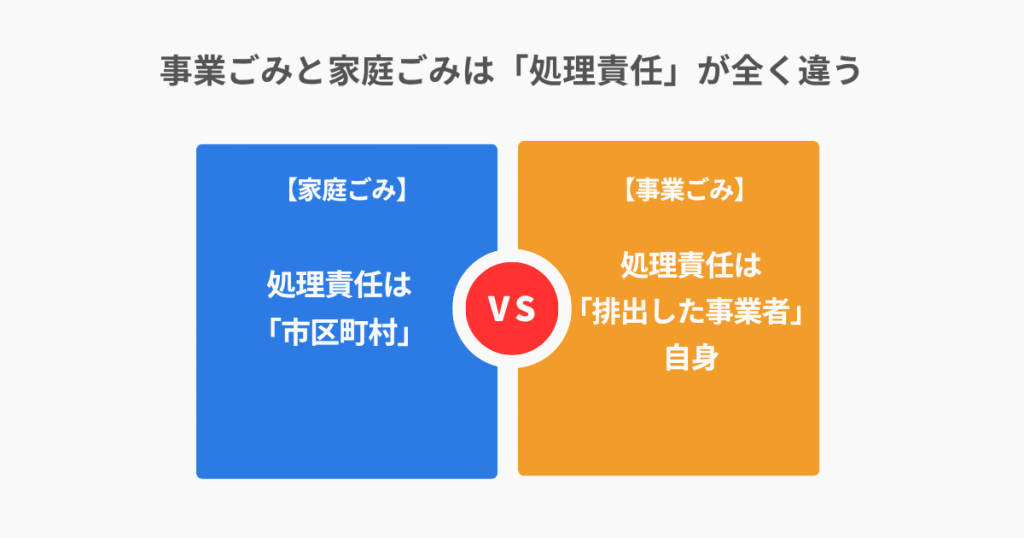

【大前提】事業ごみと家庭ごみは「処理責任」が全く違う

事業活動によって排出される”事業ごみ”と、日頃の生活から発生する”家庭ごみ”は、法律による「処理責任の所在」が全く異なります。

ここでは、それぞれのごみの処理責任と、ごみ処理業者に頼むべき場合があるときについて解説します。

家庭ごみ:処理責任は「市区町村」

私たちが日常生活で出す”家庭ごみ”(一般廃棄物)の処理責任は、原則として各市区町村にあります。

これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の第6条で定められており、市町村は区域内の一般廃棄物処理計画を策定し、それに従って収集・運搬・処分を行う義務を負っています。

私たちが決められた曜日、指定された場所へごみを出すことができるのは、「市区町村がその責任を果たしている」からになります。

事業ごみ:処理責任は「排出した事業者」自身

事業活動に伴って生じた廃棄物、すなわち”事業ごみ”の処理責任は、「排出元である事業者自身」にあります。

これは、先ほどの廃棄物処理法にある第3条に「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と記載されています。

つまり、たとえ少量のごみであったとしても、事業ごみを家庭ごみ集積所で廃棄することはできず、事業者自身の責任と費用で適正に管理・処理をしなくてはいけません。

ゴミ処理を業者に頼むべき場合とは

「自らの責任で処理する」といっても、多くの事業者が自社で焼却炉や最終処分場を保有しているわけではありません。そのため、最も現実的かつ法的に安全な方法は「自治体の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託する」ことです。

特に、以下のようなケースの場合、速やかに専門業者へ相談することをおすすめします。

- ・事業ごみの正しい分別方法や処理フローがわからない

- ・排出するごみが「一般廃棄物」か「産業廃棄物」か判断できない

- ・すでに自治体から「事業ごみ回収の専門業者に依頼してください」などの貼り紙がある

コンプライアンス違反は、発覚してからでは手遅れです。私たちクリメンのような事業ごみの管理をしている会社では、どのように廃棄すればいいかだけではなく、業者を手配することも可能です。

リスクを回避し、ご自身の事業に集中するためにも、まずはクリメンのような専門家に相談してみましょう。

まとめ:事業ごみと家庭ごみの違い

ここまで解説した通り、事業ごみと家庭ごみの最大の違いは「処理責任の所在」です。

| 項目 | 家庭ごみ | 事業ごみ |

|---|---|---|

| 処理責任 | 市区町村 | 排出した事業者自身 |

| 根拠法 | 廃棄物処理法 第6条 | 廃棄物処理法 第3条 |

| 処理方法 | 自治体のルールに従い集積所へ | 自己処理または許可業者へ委託 |

| 費用 | (自治体により異なる) | 全て事業者負担(有料) |

万が一、この処理責任の所在を理解していないまま、家庭ごみ集積所へ排出していた場合でも「不法投棄」とみなされた場合には、罰則の対象となるので注意しましょう。

より、具体的な事業ごみと家庭ごみの分類について知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

【2025年最新版】事業系ごみとは何か|分別&処理の方法や家庭ごみとの違いを解説

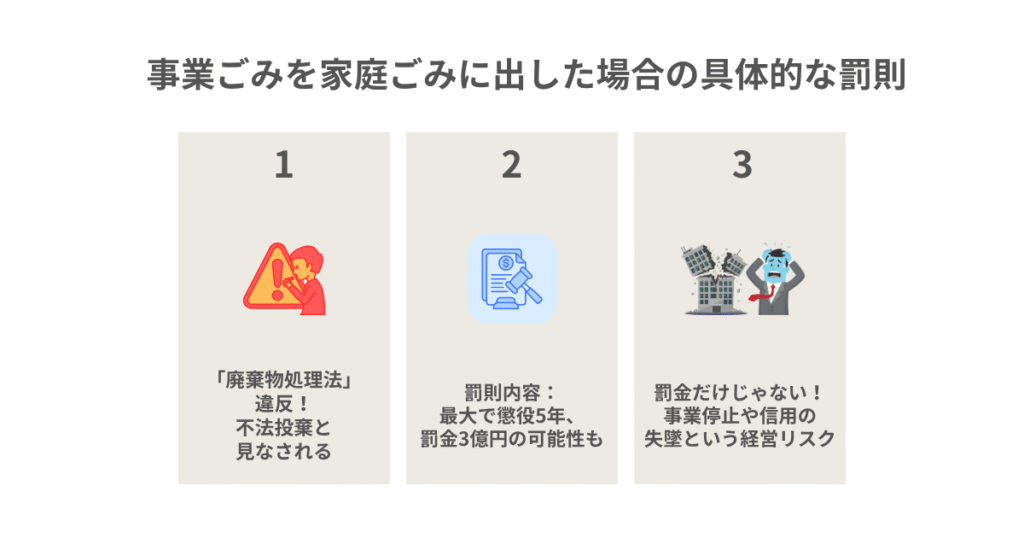

事業ごみを家庭ごみに出した場合の具体的な罰則

先述した通り、「事業ごみを家庭ごみに出した場合は罰則がある」ことがお分かりいただけたと思います。

ここでは、その具体的な罰則についてみていきましょう。

「廃棄物処理法」違反!不法投棄と見なされる

廃棄物処理法第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められており、許可なく廃棄物を捨てる行為を全面的に禁止しています。

これより、事業者が排出するごみを家庭ごみの集積所、もしくはごみ袋が溜まっている道中に捨ててしまうなどの行為自体が「不法投棄」に該当するので注意が必要です。

罰則内容:最大で懲役5年、罰金3億円の可能性も

不法投棄を行った場合、廃棄物処理法に基づき以下の罰則が科せられます。

【個人(事業主や従業員)の場合】

廃棄物処理法第25条に基づき、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」が科されます。これは未遂であっても罰則の対象となります 。

【法人の場合】

従業員などが法人の業務として不法投棄を行った場合、その排出者だけを罰するだけでなく、法人に対しても両罰規定が適用されます。廃棄物処理法第32条により、「3億円以下の罰金」という、極めて高額な罰金刑が科される可能性があります 。

「少量だからバレないだろう」という安易な考えが、個人、そして会社の両方に壊滅的なダメージを与えるかもしれません。

罰金だけじゃない!事業停止や信用の失墜という経営リスク

法的な罰則は、金銭面を失うだけではなく、顧客や取引先からの信頼も失い、取引停止につながるケースも少なくありません。

また、悪質なケースの場合、「事業停止命令」や「改善命令」といった行政処分が下されることも。

ブランドイメージは一度でも傷ついてしまうと、顧客離れや契約先との解約による売上の悪化。また、最悪の場合、「廃業」も考えなくてはいけない場合もあります。

業者に無料相談すると安心

ここまで読んで、「自社の廃棄物処理方法が合っているか不安」と感じた方もいると思います。廃棄物処理法は非常に複雑であり、知らず知らずのうちに違反を犯しているケースも少なくありません。

最大3億円の罰金や事業停止という最悪の事態を招く前に、法律に則った適切な処理を心がけましょう。

私たちクリメンでは、事業ごみの処理に関する無料相談を受け付けております。事業ごみに関して少しでも不安な方は、お気軽にご相談ください。

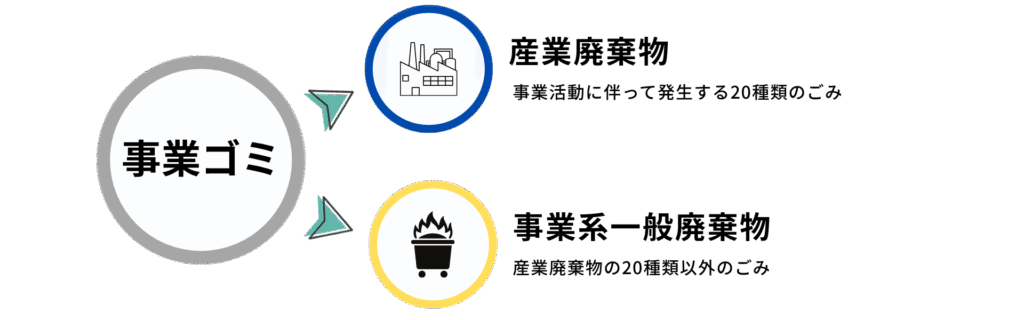

あなたの事業ごみはどれ?知っておくべき2つの分類

事業ごみといっても、大きく分けて「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」2つに分類されます。それぞれのごみの特徴をみていきましょう。

①事業系一般廃棄物|多くの飲食店やオフィスから出るごみ

事業系一般廃棄物とは、事業活動から排出される、後述する産業廃棄物を除いたすべてのごみを指します 。

具体例を出すと、以下のようになります。

- ・飲食店の厨房や食品工場から出る調理くず、食べ残し

- ・オフィスから出る紙くず、書類、生ごみ

- ・美容・理容室から出る髪の毛

- ・小売店から出る梱包用の段ボール、包装紙 など

これらの処理は、原則として市区町村のルールに従うか、自治体が許可した「一般廃棄物収集運搬業者」に委託する必要があります。

事業系一般廃棄物のより詳しい定義や自治体ごとの処理方法については、以下の記事を参考にしてください。

【2025年最新版】事業系一般廃棄物とは何か|産業廃棄物との違いや処理方法を解説

②産業廃棄物|特定の業種で発生する法律で定められた20種類のごみ

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた特定の20種類を指します。

これには、業種を問わず排出されるもの(燃え殻、廃油、廃プラスチック類など)と、特定の事業活動に限定されるもの(建設業から出る紙くずや木くずなど)があります。産業廃棄物は種類が多いため、業態や品目により処理の方法が異なるので注意しましょう。

また、産業廃棄物を処理するには、都道府県の許可を得た「産業廃棄物処理業者」に委託しなければならず、処理の過程を管理するための「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の発行が義務付けられています。

産業廃棄物の20種類やそれぞれの具体例について知りたい方は、こちらの記事で解説しています。

【2025年最新版】産業廃棄物とは何か|定義・分別・処理などを解説

事業ごみの処理は専門業者への委託が唯一の正解

ここまで解説してきた通り、事業ごみの処理は法律で厳格に定められており、その責任はすべて排出した事業者自身にあります。

そのため、事業者がコンプライアンスを守り、事業活動を円滑に進めるためには、「そのごみに対して許可を得た専門の処理業者に委託することが、唯一かつ最適な選択肢」と言えます。

ただし、ここで気を付けておきたいのが、「業者に委託したからといって排出者事業者責任がなくなるわけではない」という点です。万が一、委託した業者が不法投棄などの不適正な処理を行った場合、排出元の事業者も責任を問われる可能性も。

だからこそ、許可の有無はもちろん、同じような業態での回収実績はあるのか、信頼できる業者なのか、などを総合的に判断して、適切な業者に委託するようにしましょう。

クリメンでは、全国各地の業者と幅広いネットワークでつながっており、信頼できる業者のみ提携しています。お客様の事業内容に合わせた最適な回収プランをご提案することも可能なので、お気軽にご相談ください。

なぜ専門業者に頼むべきなのか?3つのメリット

専門業者への委託は、単に「ごみを処理してもらう」以上の価値をもたらします。ここでは、事業運営における3つの具体的なメリットを解説します。

①罰則リスクを最小限に

事業ごみを処理ができる業者は、都道府県もしくは自治体からの許可を得ています。そのため、複雑な廃棄物処理法や自治体ごとの条例を明確に把握しているため、安心して回収してもらえます。

廃棄物の正しい分別から、契約書の作成、産業廃棄物が出る場合にはマニフェストの運用まで、法に則った指導や回収をしてくれるので、コンプライアンス違反のリスクを限りなくゼロに近づけることができます。

②業務の効率化

ごみを自ら処理しに行く必要がなくなるので、収集日時の調整と、見積もり内容に問題がなく契約書さえ交わせば、簡単に定期のごみ回収をスタートできます。

そのため、今までごみ処理に奪われていた時間のコストを、専門業者に委託をすることで、従業員は本来の業務に集中することができます。

また、私たちクリメンのような総合的な管理会社の場合、事業所が都道府県をまたいでいても回収の手配が可能なので、業者探しの手間が減ります。それに加え、請求書や窓口も一元化できるので大幅な業務効率化につながります。

③衛生管理

事業所にごみを長期間放置すると悪臭や害虫が発生、職場環境の悪化を招きます。それに伴い、従業員のやる気の低下やお客様から不衛生な会社だと思われてしまうことも。

特に飲食店や食品工場、医療機関では、徹底的な衛生管理が必須です。これらをクリアするためにも、信頼できる業者に定期回収を委託することで、事業所の衛生レベルを高く維持し、従業員や顧客にとっても快適な環境を保つことができます。

まとめ

この記事では、主に事業ごみを家庭ごみとして廃棄した場合の重大なリスクについて、法的な観点から解説しました。

事業者が必ず押さえておくべき点は、事業ごみの処理責任は、市区町村が担う家庭ごみとは全く異なり、排出した事業者自身にあるということです。

この排出事業者責任を軽視し、事業ごみを家庭ごみ集積所へ出す行為は「不法投棄」と見なされ、個人には最大で懲役5年・罰金1,000万円、法人には最大3億円という、非常に重大な罰則が科せられる可能性があります。

これらのリスクを避けるためには、まずはご自身の事業所から出る廃棄物が「事業系一般廃棄物」もしくは「産業廃棄物」なのかを明確に把握しましょう。そして、それぞれ適切な処理を持つ業者に委託することが不可欠です。

「少量だから見つからないだろう」と安易に判断していると、突然、事業の存続をおびやかす事態に陥ってしまう可能性もあります。

自社の廃棄物処理体制に少しでも不安がある場合は、手遅れになる前に、ぜひ一度私たちクリメンにご相談ください。

また、すでに業者に事業ごみ回収を依頼している方でも、回収頻度やコスト面などの相談も受け付けておりますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

カテゴリー

人気ランキング

-

1

【2026最新版】事業系一般廃棄物とは何か|産業廃棄物との違いや処理方法を解説

-

2

【2026年最新版】産業廃棄物とは何か|定義・分別・処理などを解説

-

3

【2026年最新】飲食店ゴミ|定期回収の相場を徹底解説

-

4

【2026最新】事業ゴミの回収料金を徹底解説

-

5

【2026年最新】グリストラップの清掃業者・汚泥回収業者おすすめ5選|費用やサービスを紹介

-

6

【2026年最新】飲食店のゴミ回収業者おすすめ5選|料金や選び方を紹介

-

7

【2026年最新】美容室・サロンのゴミ回収の料金|処理方法やおすすめ業者も紹介

-

8

【港区】事業ゴミ・産業廃棄物の回収|おすすめ業者や料金を紹介【2026年最新】

-

9

【新宿区】飲食店ゴミ・事業ゴミの回収|委託方法や料金相場を解説【2025年最新】

-

10

【2026年最新】廃油回収業者の選び方と買取の流れを徹底解説

新着記事

-

- 2026/01/30

- 【2026年最新】グリストラップの詰まりの原因と対策|おすすめ清掃業者も紹介

-

- 2026/01/29

- 【北区】事業ごみ・飲食店ごみの回収おすすめ業者|料金や定期回収方法を解説【2026年最新】

-

- 2026/01/29

- 【江東区】事業ごみ・飲食店ごみのおすすめ回収業者|料金相場や捨て方を解説【2026年最新】

-

- 2026/01/23

- 【2026年最新】産業廃棄物の一覧

-

- 2026/01/22

- 【2026年最新】事業ごみを家庭ごみとして廃棄した時の罰則とは|違いや分別方法を解説

-

- 2026/01/22

- 【2026年最新】飲食店のゴミ回収業者おすすめ5選|料金や選び方を紹介

-

- 2026/01/22

- 【2026年最新】飲食店ゴミ|定期回収の相場を徹底解説

-

- 2026/01/21

- 【港区】事業ゴミ・産業廃棄物の回収|おすすめ業者や料金を紹介【2026年最新】

-

- 2026/01/21

- 【2026年最新】グリストラップの清掃業者・汚泥回収業者おすすめ5選|費用やサービスを紹介

-

- 2026/01/21

- 【2026年最新】美容室・サロンのゴミ回収の料金|処理方法やおすすめ業者も紹介